作者:刘筱红 责任编辑:刘佳宁 信息来源:《中国农村研究》2021年第1期 发布时间:2023-05-31 浏览次数: 4859次

【摘 要】村潘查亚特是印度农村基层治理机构,从长周期政治和现场主义的双重视角来考察和分析,印度村潘查亚特组织及制度的深化,是一个国家与社会分散、整合的递归过程。传统村落的潘查亚特是疏离国家自在自治的封闭圆圈式结构,这种历史根源及社会结构奠定了印度“强大社会,软弱国家”的基础。进入现代国家后,国家触角步步深入,设计并重建了基层潘查亚特。重建后的村潘查亚特既继承了传统村庄自治的特性,又深受国家强力干涉,是一个由村落自治的封闭分散到国家整合的国家化过程,也是一个由国家整合村庄政治化中生产出潜在分散性的递归过程。

【关键词】印度;村潘查亚特;分散与整合;互动递归

潘查亚特是印度本土基层治理机构,在印度村社基础上建立起的潘查亚特制度源远流长。进入现代国家后,印度政府移花接木,将原来的村落潘查亚特发展成独具印度特色的基层三级潘查亚特制度:村级的格拉姆潘查亚特(Gram Panchayats)、区级的潘查亚特萨米提(Panchayat Samitis)、县级的齐拉帕里沙德(Zilla Parishads)。本文所讨论的是村级的潘查亚特(即格拉姆潘查亚特)。因其治理单元、管理层级及职能大致相当于中国农村的村委会,因此,有研究学者直接将之译为“村委会”。从长周期政治的视角来看,这两个概念不能等同,“中国政治发展的路程与印度截然不同”[1],印度的村潘查亚特与中国的村委会来自于两个不同的政治模式,前者的前身是传统村庄基础性制度,是强大社会分支结构的基石,近代以来,逐渐被国家吸纳,演变为国家延伸到基层的治理组织;后者来自于现代国家农民应时变化的首创,成为国家嵌入基层的制度安排。因此,虽同为农村基层治理机构,印度的村潘查亚特与中国的村委会有着各自不同的历史渊源和社会结构,以及各具特色的治理理路。

一圆圈结构内的基础性制度:传统村社的潘查亚特

村落潘查亚特制度曾是印度民族主义的骄傲,他们将之视为印度民主政治的本土渊源。虽然学界对潘查亚特制度的“民主”性质存疑,但作为“村落国家”的印度,为数众多的村落及村落自治的形态,形塑了印度文明强大而自在的社会,奠定了现代印度软弱国家和强势社会政治格局的历史基础。时至今日,“种姓制度和村民组织仍是印度社会的支柱”[2]。因此,研究印度政治发展必然要涉及其独具特色的村落潘查亚特制度。

潘查亚特制度起源并根基于印度的村社及村社内部的种姓制度,由于历史记录的资料匮乏,印度农村原始村社的形态众说纷纭,难以考证。英国殖民者进入印度之初,所见到的印度村社有两大类型:一是土地公有村社,土地产权归村社所有,由村社分配给村民耕种,全村田赋由村社成员共同负担。二是土地分有制村社,土地分归各家(支配性种姓大家庭)所有,由村长(克里斯玛型的头人)负责村社事务的管理,村长负责向占有土地的村民收税并向国家纳税。村落“潘查亚特”(Panchayat)即由村落首长、家族长老、家长组成的议会,又称“五老会”或“评议会”。

顾名思义,古代村落潘查亚特既然又称“五老会”或“评议会”,显然不是一个执行机构,而类似于决策和仲裁机构。“潘查亚特制度的重要功能之一司法,它依据惯例来裁决伽提成员之间的争论。”[3]韦伯也持同样看法,并进一步认为潘查亚特的管辖范围,“重点毋宁是在于礼仪问题。由潘恰雅特所裁处的礼仪问题里,按频率的多寡依次为:各式各样的通奸或其他违反两性间之礼仪准则的问题,种姓成员间其他礼仪性触犯之忏悔理赎罪的问题,诸如违反通婚与同桌共食的律则或违反洁净与饮食的规定”[4]。根据杜蒙的描述,村落会议权威多元,“各种职能配置是极不稳定的”,“具体情况似乎是,在处理某事时,老年专家中谁对该事最有兴趣,主有把握解决案子,就由谁负责处理”[5]。

由于古代印度农村广泛存在的异质性,村社及潘查亚特的形态有所不同,但他们的共同特点是:其一,以血统主义等级制为基础的有限共和。村社依据血缘关系划分等级的种姓制度,将村民的阶序固化和永久化,高踞支配性地位的是高种姓,耕种土地、各种提供服务的工匠、仆役等是低等种姓,形或贱民,世代承袭并相互隔离的地位和职业。村社的管理机构是是由村落首长以及氏族长或家族长所组成的议会(潘查亚特)。村长的地位并非绝对的世袭制,而是氏族卡里斯玛的世袭制。潘查亚特既是一个维护村社种姓等级秩序的内生性制度设置,同时在支配种姓内部保留多元和集体裁决的运行机制,印度有学者将其命名为种姓公社村落。福山则说:印度早期的地方统治,实际上不是民主和世俗的,而是基于迦提或种姓制度的,“每座村庄倾向于有个强势种姓,也就是说,其人数和拥有的土地都超过其他种姓,而潘查亚特制度是该强势种姓的传统领导组织”[6]。

其二是种姓村落高度自治,与国家的关系疏远。村社内部阶序井然,分工明确,除了潘查亚特或村长的管理决策外,还有公职役使人员,如计账、守卫、送信等人员[7]。“这些集团自我管理,不需要国家帮忙组织”,“它们抵抗国家的渗透和控制”[8];英国行政官员称这种与国家保持距离、相对独立、具有自治性质的印度村社为“小小共和国”[9],相对于外界,一个村社就是一个封闭的圆圈,而印度就是被这无数个圆圈所覆盖。历史学家沙马这样写道:

正如过去一样,印度仍然由无数的圈圈覆盖,其中一些是同心圆,一些是相交的圆,村庄社群的圈圈位于村庄之内,却与村庄和更大的王国的圈圈相互联系了起来。种姓和村庄网络维持着圆圈的平衡,并在更大的王国圆圈破裂或被破坏之时仍能保持完好。在印度进一步这个议程中,王国是变量,村庄和种姓是不变的常数。[10]

国家政权不断更迭,但村社仍日复一日有着不变的秩序和生活,印度民族的延续,其脉络是村社而非国家。由于古代印度国家“犹如一个庞大而简单的无脊椎动物”,“不存在一个把自己意志强加于整个次大陆的中央政府”[11],如此离散状态的古代印度之所以能生存下来,就在于村社和种姓制度,以及在此基础上运行的潘查亚特自治机构,能够离开国家而自主解决共同体内部事务。传统时期村社潘查亚特是内生的村落基础性制度,通过村社及潘查亚特,构成印度基层圆圈结构的自治社会,与无脊椎动物的国家相对。

二国家嵌入:村落潘查亚特的瓦解与重建

马克思曾指出,印度是一个建立在社会成员相互排斥所造成的均势的社会[12],长期处于分崩离析的状态,使得印度一直不断遭受外族的侵略。进入近代后,西方国家始是葡萄牙,随后是荷兰、法国和英国不断入侵。1600年,英国在印度建立东印度公司。通过资本和武装的殖民活动,印度逐步沦为英国的殖民地,也完成了的统一国家的建设。

(一)殖民时期村落潘查亚特的瓦解与恢复的构想

殖民统治时期,英殖民政府从1793年开始,先后在印度农村实行柴明达尔制、莱特瓦尔制以及马哈瓦尔制等土地及地税改革制度。其目的是通过明晰土地私有产权,保证英国殖民政府及时足额征收地租,实现对印度的榨取。印度村社的根基———土地村社公有,或支配性大家族所有———被逐渐摧毁,村社制度逐渐走向衰落。但英国殖民者的地税改革并没有取得预期的效果,向农民征税变得越来越力不从心。因此,英国人开始怀念他们最初见到的省心省力的村社管理制度———潘查亚特制。曾担任过印度总督的查尔斯·麦特卡夫部这样描写他所看到的印度村社:

当其他东西都荡然无存的时候,它们看来却生存了下来,每个村庄都自成一个独立的小型国家。在我看来,这些村社要比任何其他因素更能说明印度民族的延续……[13]

里彭决议1882年5月,里彭(1880—1884年的印度总督)决议是建立农村地方管理制度的一个重要里程碑。这个决议有两个要点:“1.大区(不是县)应作为一个委员会或地方委员会负责的最大范围,底下的基层委员会负责很小的范围,这样它的每个委员对它的事务都可有所了解并感兴趣。2.地方委员会应由大多数人选举出来的非官方人员构成,并由非官方的主席主持。”[14]但是,里彭的决议并没有被很好地贯彻。

“分散权力”特别委员会为了维持和稳定英印殖民地政府对农村地区的政治控制,重组村潘查亚特,1909年,英印政府成立了一个“分散权力”的特别委员会,致力于恢复村潘查亚特的元气[15]。不同的省邦通过了各种立法条例,在村里创立潘查亚特机构。这些法令大体上规定了关于村潘查亚特机构的组成、职权、财政等方面的条款。潘查亚特作为官方批准的“乡村自治机构”,在印度历史上还是第一次。但英国统治时期的村潘查亚特不同于印度古代、中世纪的村潘查亚特,还不应称作乡村自治机构。这理由是:从其机构的组成看,选举是受财产条件严格限制的,只有拥有特权的社会名流才能成为其成员;从职权看,村潘查亚特负责一些管理职能,如环境卫生、照明、娱乐、市场、土地分配、税收、维持治安等,但是他们的权力受控于政府的田赋部门(县管理局),没有税务兼地方行政长官(Collector)的同意与授权,村潘查亚特不能自主行事,所以从本质上讲,它们是为英国殖民统治服务的农村基层政权,而不是乡村自治机构。

甘地的梦想在争取印度民族独立的斗争中,印度民族解放运动的著名领导人甘地(Mahatma Gandhi)竭力主张乡村自治(Village Swaraj)。他把每个村庄设想成为一个小共和国,重要的资源不依赖于外界而独立,村庄的行政管理由男女五人组成的潘查亚特负责。他们由最少条件限制的成年男女选举产生(每年选举一次),村潘查亚特具有行政、立法、司法权,负责照管乡村卫生、教育、医药管理、消除社会经济的伤残诸如此类的事情。甘地并不排斥全国有一个强大的中心,但必须以村潘查亚特为基础。甘地强调农村在整个国民经济中的重要作用,认为“如果乡村得到改善,整个国家也将受益”的思想至今还闪烁着光芒。它直接影响着独立以后印度共和国将建立村潘查亚特写入宪法,推行乡村自治。当然,不可否认,独立以后印度村潘查亚特同甘地的设想有着本质的区别。

(二)印度独立后村级潘查亚特的重建

1948年印度独立以后,甘地的印度农村建设的蓝图有了实现的可能,建立村潘查亚特的决议写进了独立后印度第一部宪法(1950年)中:“邦将采取措施组织潘查亚特,并给它们必要的权力和权威,使其作为地方自治地位起作用。”[16]到1956年,印度全国558089个村庄中,已有117000个村庄组织起了村潘查亚特,其中大多数村庄都建立了单独的村潘查亚特,而只有那些规模太小的村庄建立了联合的村潘查亚特。独立后实施的新潘查亚特制度,与传统村社中的潘查亚特制度有了明显的进步,故被许多学者和政论家将其誉为印度民族发展史上一个“非凡的尝试”,“一个革命性的步骤”。时任印度总理尼赫鲁宣称:“我们将在我国奠定民主制或潘查亚特制的基础……这是一项历史性任务,如果圣雄甘地知道……这一历史步骤已付诸实践的话,他将非常高兴。”[17]

B.梅塔报告在新潘查亚特制度执行的实际过程中,一方面由于村潘查亚特资源贫乏,而沦为村里经济和社会精英的控制对象,旧的统治方式仍基本上保留着,很多地方是“换汤不换药”;另一方面,许多地方政府也抵制将自身权力和功能向潘查亚特转移,很多正规的选举无法举行,使得新的制度只是镶嵌在旧的行政组织中,而无法实现它制定之初的功能。所以,其结果就是这种潘查亚特制度在经历了短暂的上升期(1959—1964年)后,随即转入停滞(1965—1969年)状态,进而出现衰落(1970年以后)。20世纪50年代,以潘查亚特(Panchayat)机构形式出现的第一代村庄自治组织在印度兴起。B.梅塔委员会制定了一项民主分权制度,作为唤起民众主动性和动员他们自发、自愿参与的手段,它提出了一个名为潘查亚特(Panchayti Raj)的村民自治概念的蓝图:(1)村级的格拉姆潘查亚特(Gram Panchayats);(2)区级的潘查亚特萨米提(Panchayat Samitis);(3)县级的齐拉帕里沙德(Zilla Parishads)。B.梅塔(Balwantrai Mehta)报告的主要目标是实现民主体制的下放,努力使决策中心更接近人民,鼓励民众参与,使官僚机构受到当地民众的控制。B.梅塔委员会报告首先在拉贾斯坦邦和安得拉邦执行,泰米尔纳德邦承接其后,其他州也逐步实施,村潘查亚特承接执行各种项目的落地,成为农村公共益品供给的承接载体。

第一代潘查亚特未能长久地发挥作用,它经历了一个起起落落的过程。B.梅塔认为,1959年以后潘查亚特的发展可以分为以下三个阶段:(1)优势阶段(1959—1964年);(2)停滞阶段(1965—1969年);(3)下降阶段(1969—1977年)。影响因素可以归因于政治支持的日益侵蚀:包括政治意愿的缺席,梅塔委员会所谓的议员热情的冷却;三级结构面临来自内部的挑战,顽固的官僚主义、缺乏参与规划、潘查亚特混乱的角色和地位等;民主力量试图采取措施来使人们参与而不替换强势的殖民官僚结构,其结果是对潘查亚特有支配权的农村精英成为破坏潘查亚特的根基。在英迪拉·甘地总理当政期间,潘查亚特(Panchayati Raj)机构实际上停止运作,除了像马哈拉施特拉邦和古吉拉特邦,其余邦的第一代潘查亚特均分崩瓦解了。

A.梅塔报告。1977年英·甘地在大选中落败,印度民众强烈要求推进宪法的法律改变,其中包括对潘查亚特机构复兴的制度关切。贾纳塔政府任命了一个由A.梅塔(Ashok Mehta)负责的委员会,报告Panchayat机构的状况,并建议重振潘查亚特自治机构,发挥其在乡村自治中的作用。该委员会提出组成帕里沙德(Zilla Parishad)和曼达尔潘查亚特(Mandal Panchayats)两层潘查亚特,政党在潘查亚特选举中公开参与,宪法保护进一步下放权力、保留预定席位给女性和表列种姓、表列部落。西孟加拉邦、卡纳塔克邦、喀拉拉邦和安得拉邦实行了A.梅塔委员会的一些建议。在这四个邦中,只有西孟加拉邦取得了成功,而其他邦或改革的成绩不尽如人意,或在邦政府执政党更迭后远离了初衷。虽然第二代潘查亚特以极大的鼓吹重现江湖,但它的效果还没有前任多。

宪法第73次修正案印度基层的潘查亚特制度发展史上,宪法第73次修正案具有里程碑的意义。20世纪80年代末,拉·甘地政府试图再次推行基层潘查亚特制度建设,于1989年提出第64次宪法修正案,并在人民院获得通过,但遭到联邦院的否决。拉奥政府上台后,继续推进上届政府未竟的事业,1991年,国会再次讨论这个问题,提出第73次宪法修正案,这次修正案获得了印度全国上下各个阶层、各种政治派别的一致拥护,1992年,国会连续通过第73号和第74号宪法修正案(Constitutional Amendment);1993年4月24日和7月1日,两个修正案成为印度宪法第9章“潘查亚特”的内容。

经历了百余年重新建立起来的村级潘查亚特,与传统村落自发内生的潘查亚特有相似的外壳,但其躯壳之内的实质性内容发生了重大变化,从其重建之日始,国家就试图在这个躯壳之中嵌入国家的意志,由国家主导其制度设计和运行安排。原来传统村落潘查亚特作为排斥国家干预的村落自治机构,逐渐转变为国家在基层的治理工具。

(三)国家整合中的村庄自治:村级潘查亚特的职能运行

如果说传统村落潘查亚特的管理是一个个封闭性圆圈结构,那么印度现代国家建设中重建的村庄潘查亚特则是在国家化的基层治理组织,虽然仍是自治的社会组织,但早已与国家建立了不可分离的联系。第74号宪法修正案将潘查亚特作为专章列入宪法,对潘查亚特的选举产生、职能运行作了详细具体的规定。自此,印度的基层民主与政权建设获得了宪法地位,印度乡村治理在一个全新的制度环境中得到进一步发展与转型。

村级潘查亚特的选举产生特宪法修正案明确要求每个邦直接选举产生县、区、村三级潘查亚特。200万人口以上的邦建立县、区、村三级潘查亚特(各级潘查亚特的职能如表1所示),人口小于200万的邦则有县、村两级。村民代表大会(Gram Sabha)直接选举代表组成村潘查亚特,村潘查亚特之上有区潘查亚特,区潘查亚特之上组成县潘查亚特。每级代表席位由选举产生,各级任期均为5年,选举必须在任期结束前,若自治机构解散,则必须在6个月内选出新的自治机构。

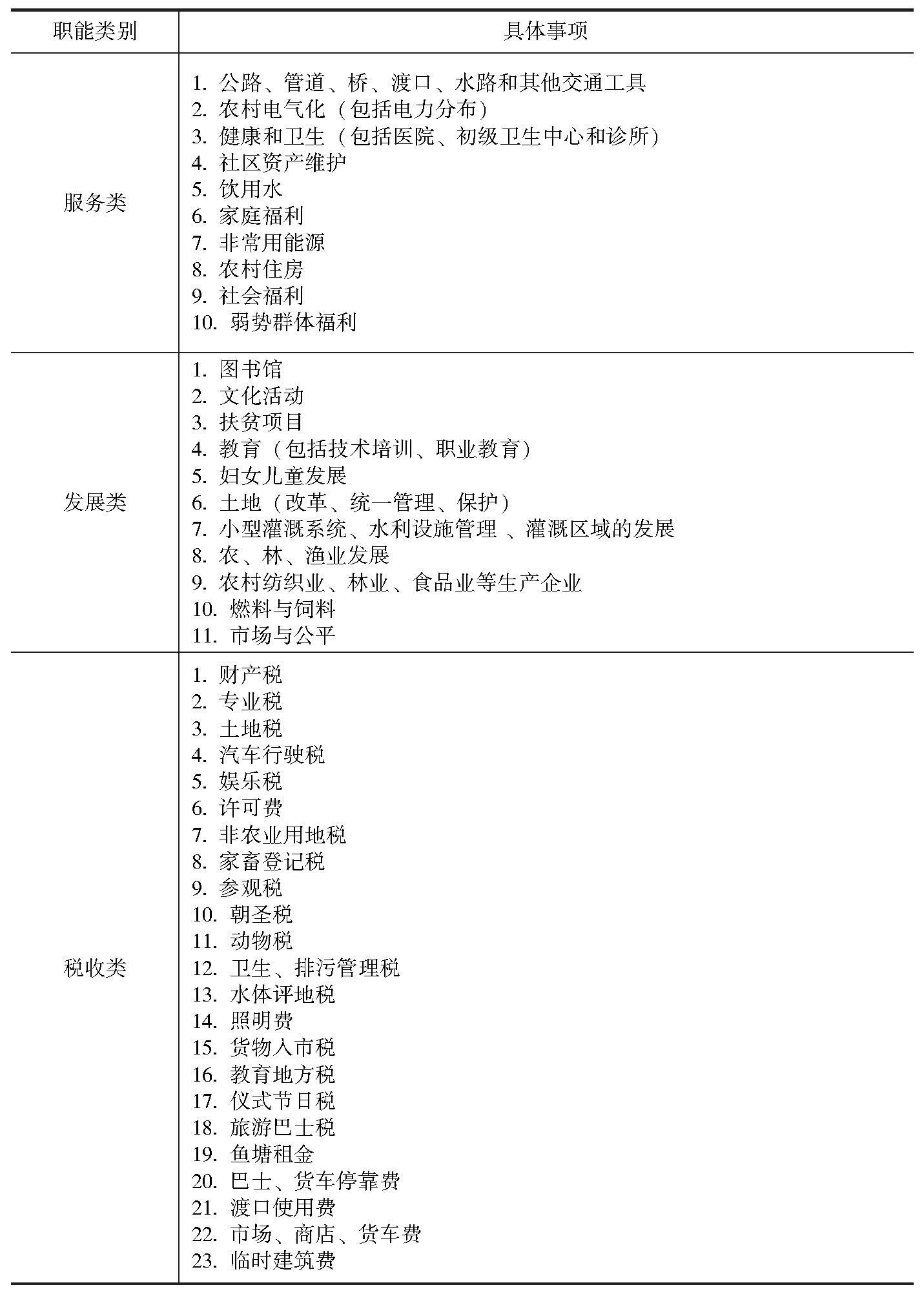

村级潘查亚特职能。宪法规定了村级潘查亚特的29职能,可以归纳为服务、开发、征税三大类。

特别要说明的两点是:其一,宪法赋予村潘查亚特征税的权利,征收的重点在村潘查亚特管辖范围内的资源税费,征收的额度零碎、数额不大,所收到的税费款由村潘查亚特安排使用,用于公共开支和经济发展。村里另有国家设立的税收机构,所收的税费则收归由国家;其二,印度是一个项目之国,很多福利或经济发展经费是以项目的形式,发包给村潘查亚特,项目来源既有国家(包括地方政府),也有各种社会组织。以本项目调查员在印度的调查村———毕罗喜杜村———为例,2017年5月,村潘查亚特执行的项目多达50余项,虽然村潘查亚特是个经费紧张的基层治理单元,但选择资源来源和控制、配置资源的权力不容小觑,是国家和社会各种资源输入村庄的关键性节点,也是村民获得资源的关键性节点。

表1 村级潘查亚特管理职能

三现场主义视角:毕罗喜杜村自治中的整合与分散

长周期政治的视角要穿透历史,解释政治发展的规律。现场主义的视角,则通过现场的观察研究,更能清楚地看清事实,发现规律。笔者所在的项目研究小组成员曾两次赴印度调查,对印度中东部的毕罗喜杜村进行驻村调查,近距离观察了一个村级潘查亚特的微观个案,以考察在宏观制度安排之下,一个村的潘查亚特活动的真实场景。

(一)毕罗喜杜村及村潘查亚特概况

毕罗喜杜行政村是一个农业村,距离最近的市镇约20分钟车程,下辖8个自然村,人口15580人(比中国农村行政村人口多),表列种姓家庭占到39.84%,村民主要宗教信仰为印度教和穆斯林。村里有1所中学、9所小学、1家邮政局、1家银行、1所医务站和3间医务室,还有23个针对6岁及以下儿童发展服务中心(简称ICDS)。村潘查亚特有一栋自己的办公楼。

毕罗喜杜村潘查亚特成员的构成中,主要包含两类人员,一类是经过选举产生的村潘查亚特委员,毕罗喜杜村共被划分成12个选区,每一个选区选举产生一名村潘查亚特委员,毕罗喜杜村潘查亚特经选举产的12个委员;另一类是上级潘查亚特的成员,因而是村级潘查亚特的当然成员。故毕罗喜杜村潘查亚特成员共15人。此外,村潘查亚特办公室还有负责处理村潘查亚特日常事务的政府行政雇员,毕罗喜杜村潘查亚特中政府雇员3人,负责处理村潘查亚特中的日常事务性工作,需要每天按照政府上班的时间正常上班;潘查亚特委员除了开会以外,平时不用到村潘查亚特办公室;在毕罗喜杜村办公室还有3名村聘雇员,负责潘查亚特办公室的后勤等事务,如打扫卫生、协助潘查亚特主席的工作等。

根据印度宪法第73次宪法修正案的规定,村潘查亚特委员会中必须要有三分之一的代表是妇女、表列种姓和表列部落,在毕罗喜杜村潘查亚特15个委员中,妇女委员有8人,达到委员会总人数一半以上。经选举产生的12个委员中,表列种姓的委员超过一半。印度宪法规定,村潘查亚特主席中女性要占到三分之一以上的席位,该席位实行轮转制,本届村潘查亚特选举时,女主席的席位轮转到毕罗喜杜村,因此,本届潘查亚特主席杰哈玛·莎卡是位女性。此外,不同信仰的村民在村潘查亚特中也有各自的代表。所有潘查亚特成员均有政党背景,其中8人为草根国大党党员、6人是国大党党员、1人是社会革命党党员。换言之,在毕罗喜杜村潘查亚特中,不同种姓、不同信仰、不同党派、不同性别有着各自的利益诉求,社会基础即潜在分散力量。

根据规定,村潘查亚特下设有5个专门委员会:财政和计划委员会,农业发展委员会,教育和公共卫生委员会,妇女、儿童和社会福利委员会,工业和基础设施委员会。村潘查亚特的主席担任村潘查亚特财政和计划委员会的负责人,妇女与儿童委员会的成员中女性必须占二分之一,而且负责人必须是女性,安妮塔·提卡塔是村潘查亚特妇女与儿童委员会的负责人。村潘查亚特为每个分会选择秘书,村潘查亚特的秘书担任计划与预算委员会的秘书。一般而言,委员会每月召开一次会议,由执行委员会秘书召集并主持,与会人员至少要超过应到会人数一半,会议才算有效。

负责处理村潘查亚特日常事务的村潘查亚特办公室政府行政雇员,薪水和政府正式职员的水平相当,一般在6000卢比左右;选举产生的村潘查亚特委员也有政府财政发放的薪酬,因为潘查亚特成员都有自己的主业,不依靠当村潘查亚特委员的薪水为生,他们更多享有的是政治上的权力,所以他们的薪水要比政府雇员的薪水低,而且不同的职位薪酬会有差别。村潘查亚特主席的薪酬是3000卢比,副主席2000卢比,专门委员会负责人1950卢比,一般委员1500卢比。

(二)杰哈玛与高塔马的分歧:故事背后的国家与社会

要想在一篇文章中讲清楚在毕罗喜杜村上演的国家与社会的故事,显然不可能。这里以毕罗喜杜村潘查亚特主席杰哈玛·莎卡参政的经历为例,来展现村庄里潘查亚特平台上的国家与社会的冲突、妥协与相互形塑。

杰哈玛·莎卡在村里属于一般种姓,印度教徒,这是她第一次当选村潘查亚特委员和主席。根据轮转制,毕罗喜杜村本届要选举出一位女性主席,杰哈玛·莎卡学历高、知名度高、又有倔强和自主的精神,所以不仅入选村潘查亚特,而且被选为潘查亚特的主席。任何制度都可能产生两面性,配额制和轮转制帮助妇女当选为村潘查亚特的主席,但并不能帮她消除由此而面临的各种矛盾冲突和工作障碍,路还得她自己走下去。她面临的第一个困难就是与上届潘查亚特主席、现任副主席高塔马·卡里塔尼亚的矛盾。

高塔马·卡里塔尼亚是上任的潘查亚特主席,杰哈玛·莎卡当选主席后,他担任副主席。高塔马·卡里塔尼亚给人的印象是很有政治“领导范”的中年男性,穿着白色衣服,戴着金边眼镜。和蔼热情又有分寸,说话是头头是道,思路清晰,很善于营销自己的观点和想法。属表列种姓,信仰印度教,文化程度为高中毕业,政治经历25年,是草根国大党的核心成员(该村的党组织负责人),参加村潘查亚特选举3次并成功当选,有着多年的行政经验,积累了不少的资源。高塔马·卡里塔尼亚虽然是表列种姓,但家庭经济状况良好,家有5英亩土地,请了5名雇工种田。副主席对我们的调查始终保持适度的热情,他自己抽空来与我们会谈,并且还安排了3名村民协助参与访谈,补充说明相关问题。

高塔马·卡里塔尼亚在村里极有权势,有两个我们观察到的场景或许能说明这一点。我们在村潘查亚特观察的一天,女主席杰哈玛·莎卡上午到办公室,办公室工作人员各忙各的事,没有人向女主席报告工作或打招呼,杰哈玛·莎卡在男副主席来上班之前离开了办公室。过一会儿男副主席高塔马·卡里塔尼亚来了,整个办公室的氛围发生了变化,外面等着办事的人进屋请示,行政助理一上午要到高塔马·卡里塔尼亚去好几次,报告或请示工作,副主席一一发出指示,安排妥当。而下午杰哈玛·莎卡来上班时,行政助理一次也不去她的办公室。另一次是5月初的一天,毕罗喜杜村潘查亚特办公室里有包括前来办事的总共十多个人,不知为何,副主席高塔马·卡里塔尼亚突然发怒,办公室立即鸦雀无声,无人敢说半个字;直到高塔马·卡里塔尼亚发怒完毕,办公室里才恢复了正常的氛围。另一个场景是,高塔马·卡里塔尼亚副主席走在村庄道路上,一位年轻的男性村民看见副主席,立即上前问好并弯下腰摸他的脚表示敬意。如果从村庄种姓等级来看,高塔马·卡里塔尼亚是表列种姓,处于种姓的低等级,但他能得村民的如此礼敬,显然他的政治权势已使他上升到村庄的权威阶层。

与高塔马·卡里塔尼亚在男性村民、办公室成员以及村发展委员会中得到拥护相反,在我们的访谈中,男性村民几乎无一例外的反对潘查亚特选举中的性别配额制,当问到是否支持妇女保留席位时,很多男人大声抗议,表示不支持,说这制度很不合理。访谈中,男性无一例外对性别保留席位持批评态度。

男性1:在潘查亚特中为妇女设置保留席位并不好,即使在家庭中妇女也无法解决她们的问题。那她们怎么能解决家庭外的问题呢?……保留席位没有价值。

男性2:女性席位的保留,潘查亚特并没有发生变化。一般的妇女无法正常工作,因为她们没有受过良好教育,也不够聪明。

男性3:潘查亚特的女性保留席位问题令人非常困惑,大多数女性代表不太了解这项工作,她们忙于处理家庭事务,无法抽出足够的时间来做潘查亚特的工作。

一位村里的草根国大党村联络人举了一个例子,以前英国人强迫农民种植一种染料,破坏了土壤的肥力。言下之意,与之相类,潘查亚特选举中的性别配额制也是国家“强迫”他们接受的事情。他们对此非常恼火。

这些男性的诉说,很容易让人联想起“文化帝国主义”这个概念,与经济剥削相比,文化帝国主义是一种相当不同的压迫形式,艾丽斯·M.杨的界定是:“文化帝国主义指的是这样种体验:社会主导性的意义体系,既对一个群体视而不见、又以刻板印象为其贴上标签,将其视为‘他者’。”[18]毕罗喜杜村男性在排斥女性进入村治理结构方面保持了群体的一致性,他们所建立的主导性意义群体对女性的“群体识别”,一是看不见女性,二是“刻板印象”的性别歧视,因为女性本质上就是非政治群体,三是她们是异于主导性意义群体而存在的“他者”。

我们刚见到杰哈玛·莎卡的那天,她一见陪同我们前去的邦潘查亚特研究院研究员苏潘娜如见亲人,立即向她倾诉自己困难和委曲,诉说高塔马·卡里塔尼亚对她的为难。在后来与杰哈玛·莎卡接触时,她也总是会小声地向我们抱怨,高塔马·卡里塔尼亚在开会时总是会用自己的影响力来压制她等。高塔马·卡里塔尼亚背着她作了许多的决定,她想为村民做些事情,但副主席很难缠,谋求自己的利益。杰哈玛·莎卡多次向我们明示或暗示,她与上级组织保持了良好的关系,要不是区发展部的官员支持,她的工作更难开展。她举了两个例子:一是副主席背着她把村集体的一片树林卖掉了,私吞钱财(未经证实)。二是她想修桥头那段毁坏的道路,副主席不同意(我们到过杰哈玛·莎卡所说的那桥头的一段路,这段路的确不好走,尤其是桥头处有一个直径一米多的大坑,经过的摩托车必须停下来,小心的沿着这个坑的外边沿经过这个危险地段)。我们追问原因,她说,村发展委员会和执行委员会的人都听高塔马·卡里塔尼亚的,她对此没办法,杰哈玛·莎卡本来是村潘查亚特下设的财政与计划发展委员会的负责人,但实际权利控制在高塔马·卡里塔尼亚手中,使得修路这个项目进入不了村议会的计划项目,从而无法上报村民大会讨论,这段路就修不成。

案例分析:国家与社会的分歧与妥协。将杰哈玛·莎卡和高塔马·卡里塔尼亚分别看作村庄国家与社会的代表是不符合事实的,笔者也无意这样做。但仅在此案例———妇女入选潘查亚特并担任主职所遭遇的村庄基础性制度的排斥———则是恰适的。杰哈玛·莎卡是在国家配额制和轮转制的支持下当选村潘查亚特主席的,她的工作也得益于上级组织以及邦潘查亚特研究院的支持,她的当选及开展工作体现了国家的意志。高塔马·卡里塔尼亚与杰哈玛·莎卡的矛盾,不可否认有个人间的权力争夺因素,但在这个案例中(仅在这个案例中),高塔马·卡里塔尼亚背后站着的是村庄主导性意义群体“文化帝国主义”,由他控制的村潘查亚特办公室、村发展委员会以及男性村民是他的支持力量,表达的是村庄男权文化群体的诉求。国家意志与村庄主导文化诉求在女性参与村庄治理的点上相遇相博,又相互妥协。高塔马·卡里塔尼亚之所以接受杰玛哈·莎卡为潘查亚特主席,并愿意做她的副手,一是国家制度安排,二是高塔马·卡里塔尼亚与杰哈玛·莎卡同为草根国大党的成员,并且高塔马·卡里塔尼亚还是该党在毕罗喜杜村的负责人,要兼顾政党在村权力机构的势力。但他并非心甘情愿,因此采取了不合作的策略。杰哈玛·莎卡依靠国家政策和上级机关支持,在村潘查亚特担任主要领导职务,是国家干涉的结果,但“任何国家想把触角伸进社会的各个角落和各个缝隙,并且以牺牲社会强势力量造福弱者的方式调整社会关系,都是非常困难的”[19],无怪乎杰哈玛·莎卡在邦潘查亚特研究院的会议上发言,痛哭失声,诉说艰难。她在一些项目工作上不得不与高塔马·卡里塔尼亚妥协,在上级和外来人面前低声抗议。

四余论:印度村级潘查亚特的国家化与分散化

“印度社会组织自有其潜在的持续性,我们必须心领神会,方能解释其政治发展的此起彼伏。”[20]印度当代的村级潘查亚特是在村庄历史积淀的基础性制度上嫁接生长起来的基层治理机构,其在现代化的进程中逐渐国家化,但潜在的历史要素持续影响仍在,并且在新的政治环境下生存变异,演生出分散化的根苗。

分析印度村级潘查亚特与国家从分散—整合—分散的递归关系变化,所谓“递归关系”,用柯里的话说,就是国家—社会互动中的相互转化的特性。[21]归纳起来有如下几点。

首先,印度村落潘查亚特分散自治植根于其社会结构及历史文化。印度历史上村社自治及种姓、信仰及性别等社会分支构成社会统治基石,“大大限制了国家权力的渗透和掌控”,“其政治力量依赖完全不同的社会基础”[22],持久的政治分裂和政治软弱是印度国家的特征。因此,一直是村落国家的印度,其乡村治理方式的选择不能是国家而只能是村社自治。作为村社管理机构的潘查亚特,依据种姓出身、血缘关系、性别等先赋条件,再叠加现世的克里斯玛型精神领袖和信仰等因素产生,是一个支配种姓维护种姓、性别等层级秩序的政治机构,同时又是在统治群体内部实行少数人共和的管理组织。重建的村潘查亚特并不是与历史割裂的产物,其自主、自治的历史仍作为潜在的“印度精神之血”发挥着作用,村民离国家远而离村庄近,与国家相比,村民的认同更向村权威倾斜,因而,在乡村基层,村潘查亚特是“掌握重要社会控制”的社会组织,村民之所以要向高塔马·卡里塔尼亚行摸脚礼(尽管他是低种姓),便是向村落权威致敬。村落男性村民对国家宪法规定的性别配额制度的不满,更是表明了他们的站位更靠近村落基础性制度,而非国家(尽管国家政治正在改变文化)。

其次,国家对村级潘查亚特的整合,具有重建村庄自治与干涉主义的两难张力。独立后的印度政府致力于重建村潘查亚特,既是为了减少行政成本提高农村管理效率,也是加大国家对乡村的掌控力度。保持村庄自治和国家干涉主义两种意图同时并存于重建的蓝图。重建后的村级潘查亚特仍然承袭了传统潘查亚特自治组织的特性,宪法对村潘查亚特组织的性质定位,仍然是一个村庄的自治管理机构,村级潘查亚特由村民选举组成,对村民大会负责,重大决策由村议会讨论通过。宪法规定的村级潘查亚特29项职能,基本囊括了村庄事无巨细的管理事宜。重大国家还赋予村潘查亚特收取税费的权利,所收税费由村潘查亚特安排使用,是村潘查亚特自治运行的经费来源之一。正因为村潘查亚特不是印度国家体制内的科层组织,所以国家在村庄实施的行动计划多采取项目招标与执行的自选方式,而非行政层级层层落实的必选行动。与传统村落潘查亚特主要是司法裁决相较,经过现代国家整合重建的村级潘查亚特似乎更具有村级自治组织的特性。

但是,重建后的村级潘查亚特,是经过现代国家整合后的基层组织。要将异质、多元、多种分支状态的村落组织整合为现代国家在乡村的统治基石,国家又必然进行高度干涉,因此,重建后的潘查亚特与国家的关系发生了深刻的变化:一,与传统村社内的潘查亚特是一个封闭的圆圈,主要是处理村社内部的事务,同国家政权间的联系稀薄不同,国家高度干涉村级潘查亚特的建设与运行,国家宪法详细规定了村级潘查亚特的组织原则、决策管理及运行机制,由国家整合重建后的村级潘查亚特必须在国家规定的框架内运行,是国家的村级潘查亚特,而非迦提或种姓的潘查亚特。二,与传统村落资源自给,潘查亚特运行不依赖国家,也不依赖外部供给,参与潘查亚特议事的长老义务履行职责,没有报酬,权力和荣耀是他们最好的报答不同,重建后的村潘查亚特在治理上依赖国家的政治资源支持,在经费上依靠政府的财政拨款,国家成为村级潘查亚特资源供给的重要来源。村潘查亚特办公室具体办事人员是国家雇员并由付予薪酬,潘查亚特成员由国家发放劳务补贴,这就使得村级潘查亚特对国家及外界组织的依附性,如前所述,印度是一个项目之国,以项目方式提供的资源具有选择性,这无疑加深村级潘查亚特对国家的依赖。三,与传统村落潘查亚特非国家化的疏离态度不同,重建的村级潘查亚特是国家的基层政权机关,履行宪法规定的各种行政事务及政府项目,是国家治理乡村的重要基石,“潘查亚特增加了公务部门与政治家之间的非正式联系,这导致一方面在各层次上政治干预的机会增加,另一方面公务部门的更大的政治化”[23]。

最后,国家整合后村落政治系统的分散性潜质。重建后的村级潘查亚特是一个多元多样性很强的政治系统,受民主选举方式及竞争性动员的影响,不同政党、不同种姓、不同信仰、不同阶层在系统中为着各自的诉求而行动,系统内的各种政治势力既存在政治上的合力,也存在着分散性的张力;与此同时,与传统村落潘查亚特是个封闭的圆圈结构不同,纳入国家系统的村潘查亚特与村落之外的国家、政府、政党、宗教、社会组织建立了广泛的联系。邦、县、区的官员为了执行计划,政党组织为了竞选,都常常会到村里来,一些社会组织也到村级落实各种项目,因而村落与外界接触平台多元且分散,除了政府,潘查亚特还有多种可选择的资源。在政治多元、分散的印度,村潘查亚特有更多的面向社会的选择,也可以在体制之外组织资源进行选择性激励,“从而构建其他生存策略”[24],作为村庄外生的力量,国家对村庄的治理必须要依靠村潘查亚特的活动,单个的村潘查亚特在印度政治系统中微不足道,但在“村落国家”的汪洋大海中,貌似强大的国家与乡村治理主体的村潘查亚特相互妥协,国家在某种意义上被乡村社会“俘获”。

注 释

[1][美]弗朗西斯·福山:《政治秩序的起源:从前人类时代到法国大革命》,毛俊杰译,广西师范大学出版社2012年版,第145页。

[2][美]弗朗西斯·福山:《政治秩序的起源:从前人类时代到法国大革命》,毛俊杰译,广西师范大学出版社2012年版,第165页。

[3][美]弗朗西斯·福山:《政治秩序的起源:从前人类时代到法国大革命》,毛俊杰译,广西师范大学出版社2012年版,第166页。

[4][德]马克斯·韦伯:《印度的宗教:印度教与佛教》,康乐、简惠美译,广西师范大学出版社2010年版,第140页。

[5]许烺光:《宗族·种姓·俱乐部》,薛刚译,尚会鹏校,华夏出版社1990年版,第108页。

[6][美]弗朗西斯·福山:《政治秩序的起源:从前人类时代到法国大革命》,毛俊杰译,广西师范大学出版社2012年版,第166页。

[7]赵卫邦:《印度的村社制度---它的基本形态、内部结构和剥削关系》,《四川大学学报》1980年第8期。

[8][美]弗朗西斯·福山:《政治秩序的起源:从前人类时代到法国大革命》,毛俊杰译,广西师范大学出版社2012年版,第164页。

[9]Dumont,Louis,Homo Hierarchicus:The Caste System and Its Implications,Chicago:University of Chicago Press,1980,pp.158-159.

[10][印度]迪帕克·拉尔:《印度均衡:公元前1500-公元2000年的印度》,赵经军译,北京大学出版社2008年版,第28页。

[11][美]巴林顿·摩尔:《民主和专制的社会起源》,拓夫译,华夏出版社1987年版,第372-373页。

[12]《马克思恩格斯文集》第2卷,人民出版社2009年版,第685页。

[13]G.K.Lieten,Power,politice and rural development:essays on India,New Ddlhi Manoehar,2003,p.20.

[14][印度]R.C.马宗达等:《高级印度史》,张澍霖、夏炎德等译,商务印书馆1986年版,第851页。

[15][印度]A.R.德赛:《印度农村社会学》,孟买出版有限公司1975年版,第580页。

[16]登皋等译:《印度宪法》,世界知识出版社1951年版,第14-15页。

[17]尚会鹏:《种姓与印度教社会》,北京大学出版社2001年版,第132页。

[18][美]艾丽斯·M.杨:《正义与差异政治》,李诚予、刘靖子译,中国政法大学出版社2017年版,第70页。

[19]阿图尔·柯里:《集权与无能:比较视野中的印度民主》,乔尔·S.米格代尔、阿图尔·柯里、维维恩·苏等主编:《国家权力与社会势力:第三世界的统治与变革》,江苏人民出版社2017年版,第114页。

[20][美]弗朗西斯·福山:《政治秩序的起源:从前人类时代到法国大革命》,毛俊杰译,广西师范大学出版社2012年版,第151页。

[21]阿图尔·柯里、维维恩·苏:《国家权力与社会势力:论第三世界国家的政治竞争与妥协》,乔尔·S.米格代尔、阿图尔·柯里、维维恩·苏等主编:《国家权力与社会势力:第三世界的统治与变革》,江苏人民出版社2017年版,第114页。

[22][美]弗朗西斯·福山:《政治秩序的起源:从前人类时代到法国大革命》,毛俊杰译,广西师范大学出版社2012年版,第335页。

[23]B.P.R.Vithal,“Evolving Trends in the Bureaucraey”,inState and Nation in the Context of Social,ed.Sathyamurthy,p.216.

[24]乔尔·S.米格代尔、阿图尔·柯里、维维恩·苏等主编:《国家权力与社会势力:第三世界的统治与变革》,江苏人民出版社2017年版,第57页。